Praxisbeispiele

Digitale Hilfestellung zur Beantwortung deiner Fragen

Erlebe die digitale Landwirtschaft mit unseren Praxisbeispielen, unabhängig und neutral, gefördert durch das BMEL!

Finde die passende Technologie für deinen Betrieb und lass dich von Erfolgsgeschichten inspirieren.

Unsere Beispiele sind klar definiert in Komplexität, Zeitbedarf und erforderlichen Fähigkeiten. Folge unseren detaillierten Anleitungen Schritt für Schritt und erlebe die Vorteile auf deinem eigenen Betrieb.

Viel Erfolg bei deiner digitalen Transformation!

Wähle deine gewünschte Produktionsrichtung

Pflanzliche Erzeugung

Applikation von PSM in der Farmable App planen und dokumentieren

Aktualisiert am: 17.06.2025 09:50

Ziel dieses Praxisbeispiels ist es zu zeigen, wie Sie mithilfe der Farmable App betriebliche Arbeiten in verschiedenen Bereichen (hier: Pflanzenschutz) planen, Mitarbeitenden zuweisen und dokumentieren. Sie behalten einen Überblick über den Status der Arbeiten und können mit Farmable einfach und schnell (Pflanzenschutz-) Berichte erstellen.

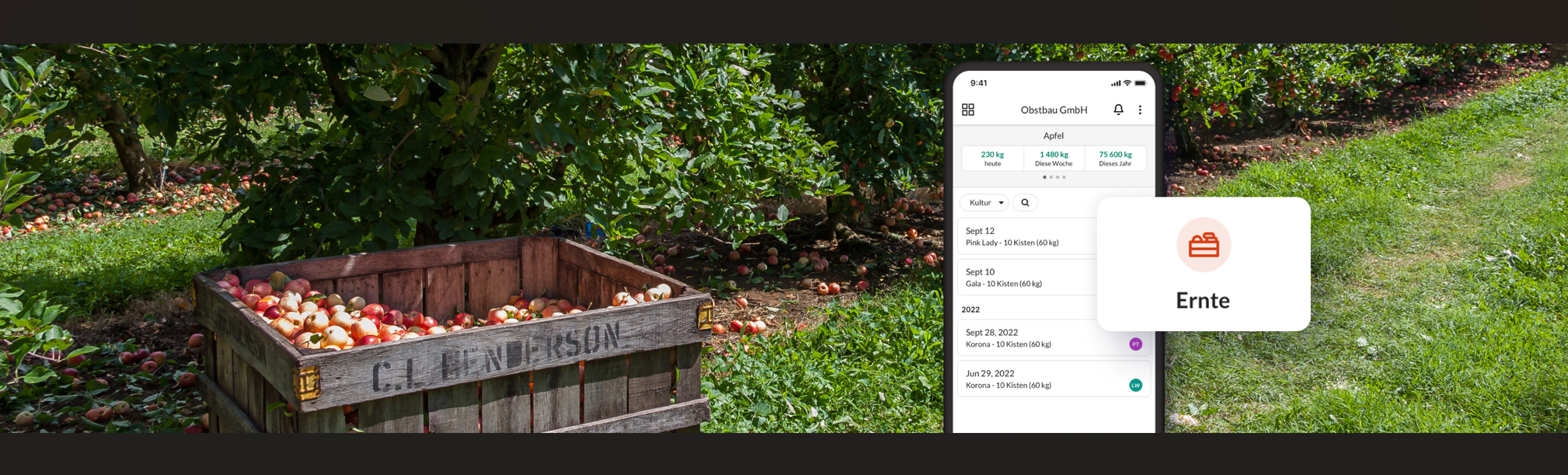

Erstellung von Ernteberichten mithilfe von Farmable

Aktualisiert am: 17.06.2025 09:19

Ziel dieses Praxisbeispiels ist es zu zeigen, wie Sie mit der Farmable App Ihre Ernte Dokumentieren können. Sie können dabei genaue Angaben dazu machen, auf welcher Fläche, welche Menge sie ernten und wie die Qualität des Ernteproduktes ist. Mithilfe von Fotos und Standortangaben können Sie außerdem beobachtete Auffälligkeiten festhalten.

Überwachung des Schädlingsbefalls mithilfe von Monitoring

Aktualisiert am: 17.06.2025 09:07

Ziel dieses Praxisbeispiels ist es zu zeigen, wie die Farmable App genutzt werden kann, um die Entwicklung einer Krankheit oder eines Schädlingsbefalls zu dokumentieren. Dieses regelmäßige Monitoring bildet dann die Basis für die Entwicklung einer Behandlungsstrategie.

Apfelschorfprognose: Entscheidungshilfe mittels GeoBox-Viewer

Aktualisiert am: 19.03.2025 08:43

Ziel des Praxisbeispiels ist es, die Schorfinfektion mithilfe des GeoBox-Viewers zu erkennen. Das soll dabei helfen, die Applikation von Pflanzenschutzmitteln zu optimieren und so den Schaden, der durch eine Infektion entstehen kann, zu minimieren.

Begrünung im Weinbau planen mithilfe der greening App

Aktualisiert am: 20.01.2025 09:18

Mithilfe von Begrünung können im Weinbau verschiedene Ziele erreicht werden, wie beispielsweise die Erhöhung der Artenvielfalt, des Humusgehalts oder der Befahrbarkeit. Die Greening App hilft Ihnen bei der Erstellung von Saatgutmischungen, die der Begrünung dienen und optimal an Ihren Standort angepasst sind.

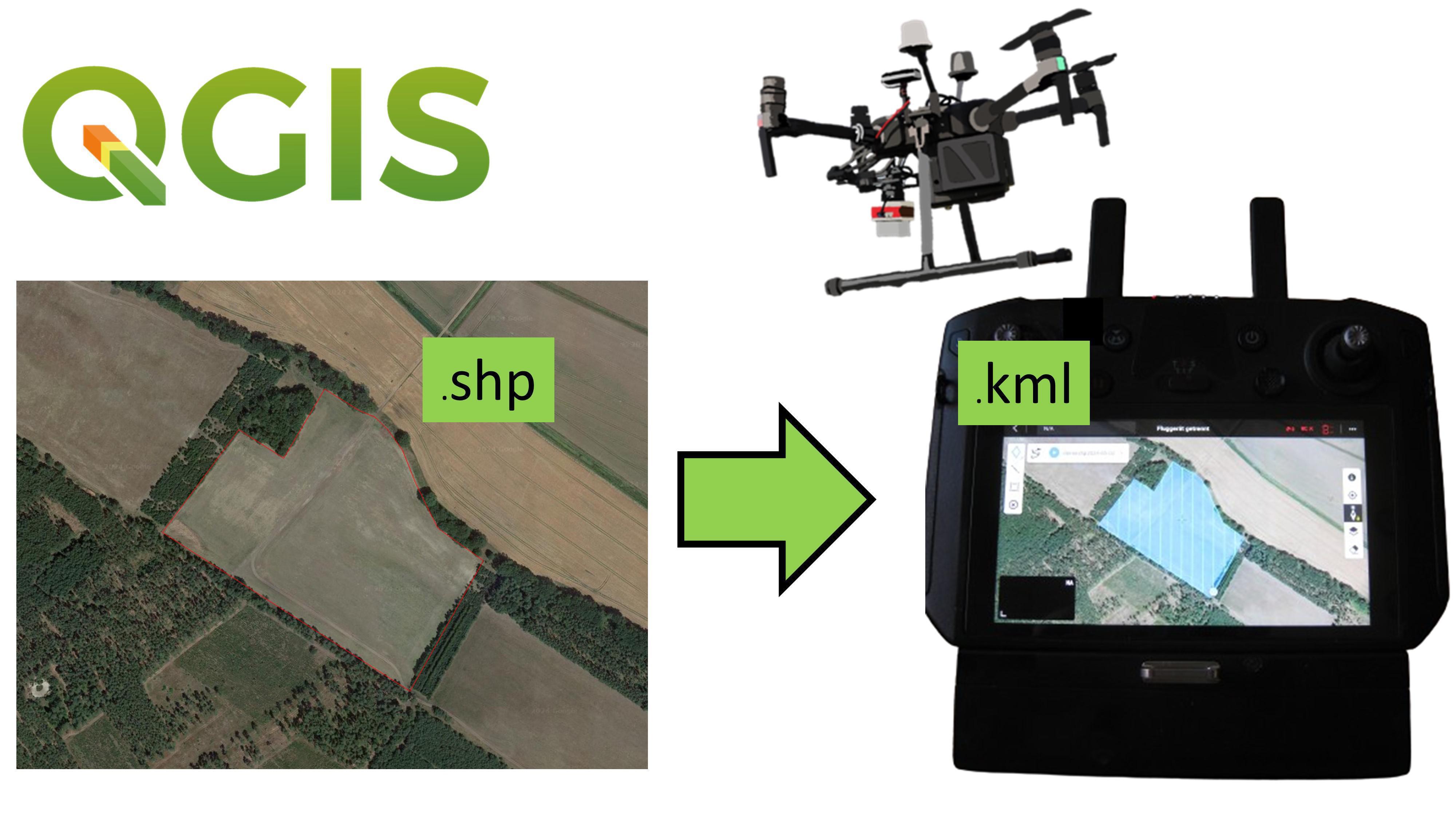

Das Erzeugen von DJI Pilot 2 kompatiblen KML Dateien aus Shapefiles

Aktualisiert am: 05.09.2024 12:57

DJI Enterprise Drohnen auf deren Fernbedienung DJI Pilot 2 läuft können Polygon-Geometrien als .kmls importieren. Diese kmls müssen einem gewissen Formatierungsstandard entsprechen. kmls die direkt aus ArcGIS oder QGIS exportiert werden funktionieren nicht. Daher sollen shps direkt in kmls konvertiert werden die für DJI Pilot 2 lesbar sind.

Bewässerungsentscheidungen im Kartoffelbau per Bodensensor erleichtern

Aktualisiert am: 05.08.2024 06:41

Kartoffeln sind eine eher beregnungsintensive Kultur. Sandige Böden und wenig Niederschläge in der Wachstumsphase machen auf den meisten Standorten eine Beregnung unabdingbar. Doch wann muss ich meine Kartoffeln beregnen? Welche Fläche sollte ich zuerst beregnen? Hält die neue Fläche das Wasser eher gut oder schlecht? Sensorik kann dabei helfen, die Kontrolle auf ein Minimum zu reduzieren.

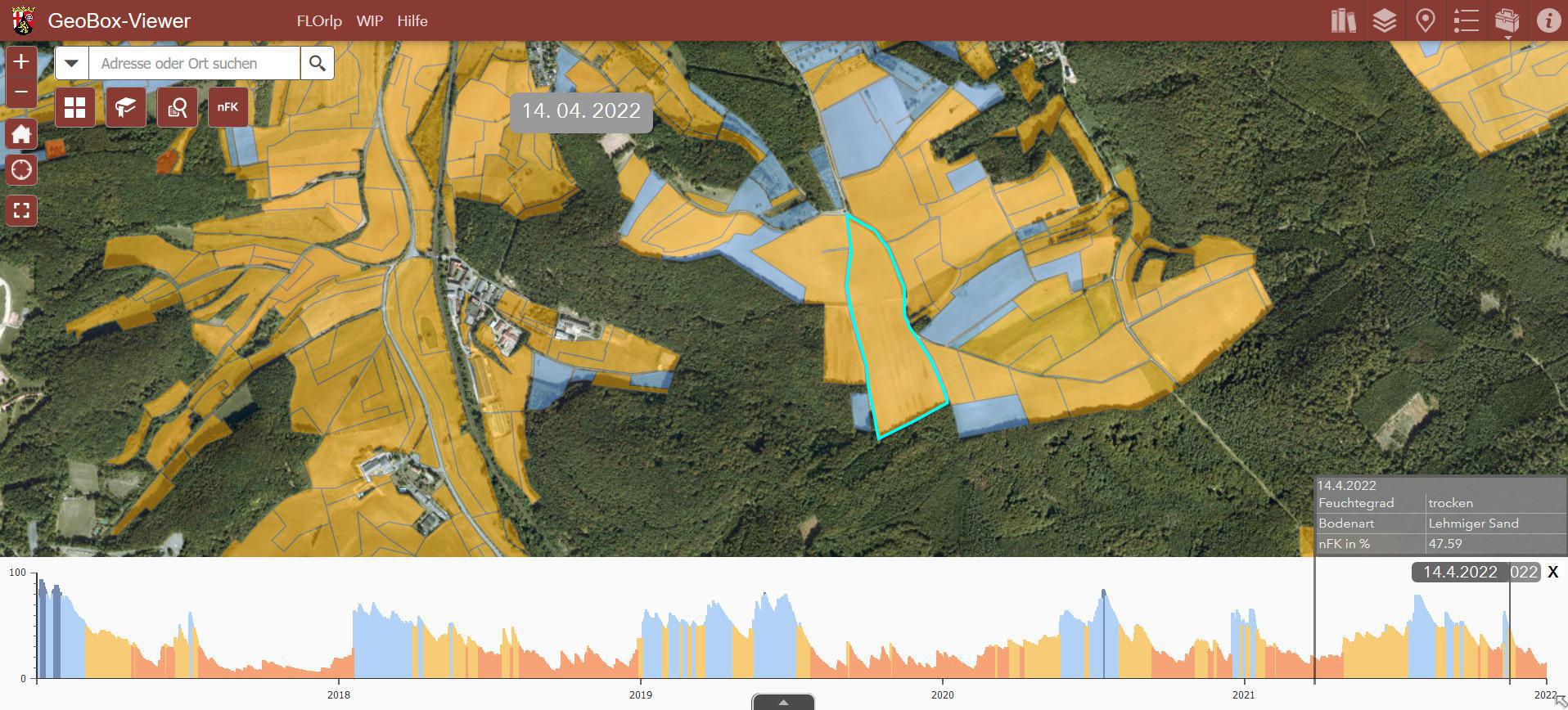

Tagesaktuelle Bodenfeuchte

Aktualisiert am: 02.08.2024 08:57

Überblick über den Bodenfeuchtestatus der landwirtschaftlichen Flächen verschaffen.

Erstellung einer "Grün-auf-Braun" Spot-Applikationskarte

Aktualisiert am: 02.08.2024 08:57

Dieses Praxisbeispiel erklärt, wie man aus der Drohnenkartierung eines Feldes mit grünen Beikräutern auf braunem Boden eine Spot-Applikationskarte für ISOBUS-Feldspritzen in QGIS erstellen kann.

Pflanzenabstände digital aus Orthofotos vermessen mit Solvi

Aktualisiert am: 02.08.2024 08:57

Die Ablage und das Auflaufverhalten zu bewerten, erfordern viele Handmessungen im Feld. Eine Messung reicht da meist nicht aus. Statistisch signifikante Messungen sind quasi unmöglich. Doch dieses Problem kann digital gelöst werden. Abhilfe schafft hier eine Drohne und eine Onlineanwendung namens Solvi.

Frost- und Hitzewarnungen mit dem Frostwecker von Fruitweb

Aktualisiert am: 18.07.2024 10:04

Durch den Alarm des Frostweckers können Landwirt*innen im Obst- und Weinbau bei extremen Temperaturen schneller handeln. Die Planung schützender Maßnahmen wird durch Wetterprognosen erleichtert. Außerdem werden Verluste durch Temperatureinwirkung verringert.

Pflanzenschutz mithilfe von PS-Info

Aktualisiert am: 18.07.2024 08:46

Die Suche nach dem optimalen Pflanzenschutzmittel im Obstbau erleichtern.

2D & 3D Karten mit Pix4D für (teil)flächenspezifisches Management

Aktualisiert am: 05.06.2024 09:40

Um seine Flächen besser einzuschätzen, kann es hilfreich sein, ein Orthomosaik dieser zu erstellen. Orthomosaike werden aus Einzelbildern einer Fläche zusammengesetzt, durch Positionsdaten in den Bildern wird dieses Foto auf einer Karte immer an der Aufnahmestelle verortet. Dies ermöglicht eine Nutzung zur Vermessung von Teilflächen oder Kartierung von Unkräutern. Nach der Kartierung durch eine Drohne müssen die erstellten Bilder dafür zu einem Bild verrechnet werden. Hierzu eignet sich Pix4D Fields. Das verrechnete Orthomosaik kann dann für verschiedene Fragestellungen herangezogen werden. Je nach Frage und Stadium der Pflanzen während der Befliegung lassen sich Fragen wie die Vitalität des Bestandes oder auch Wildschäden kartieren.

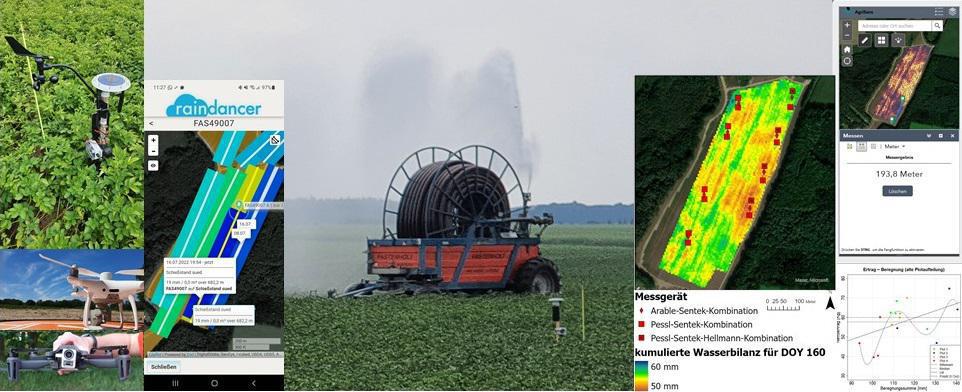

bedarfsangepasste Bewässerung mittels Arable-Stationen und UAV-Daten

Aktualisiert am: 27.05.2024 08:42

Unser Ziel bestand darin, Landwirte mit einem Tool zu unterstützen, dass ihnen bei der Entscheidung zur Bewässerungshöhe eine Hilfe bietet, sodass entsprechend der teilschlagspezifischen Gegebenheiten beregnet werden kann. Hierdurch sollte es möglich sein, Flächen mit einem größeren bzw. geringeren Bewässerungsbedarf zu identifizieren, die Bewässerungshöhe entsprechend zu wählen und dadurch Wasser, Energie und Zeit als Ressourcen zu sparen bzw. auch Erträge zu optimieren. Die Umsetzung sollte, wenigstens schwerpunktmäßig, mit fernerkundlichen Mitteln geschehen. Da das Ergebnis potenziell in den praktischen Einsatz gebracht werden sollte, musste außerdem darauf geachtet werden, die anfallen Kosten und logistische Hürden überschaubar zu halten. Die räumliche und zeitliche Auflösung sollte praxisnah gewählt werden. Hier wird eine Auflösung von 5 m bzw. 1 Tag angestrebt.

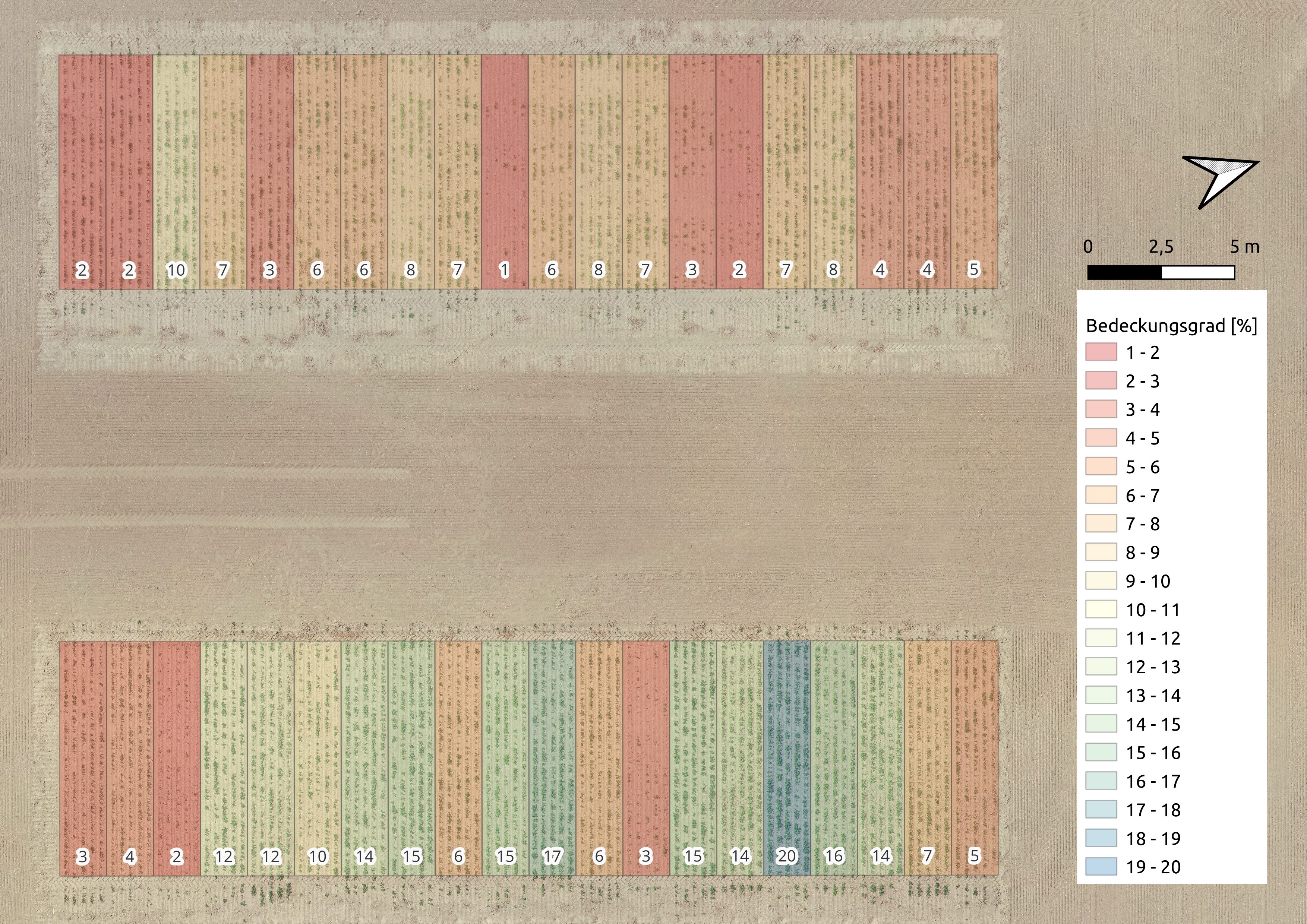

Bodendeckungsgrad berechnen mit QGIS und UAS (Drohnen)

Aktualisiert am: 27.05.2024 08:11

Ziel dieses Praxisbeispieles ist die Berechnung und visuelle Aufbereitung des parzellenweisen Bodendeckungsgrades aus hochaufgelösten Fernerkundungsdaten. In diesem Praxisbeispiel wurden dazu Drohnendaten verwendet.

DIY - preiswert und genau: RTK - Messung in Eigenregie

Aktualisiert am: 15.05.2024 08:36

Mithilfe dieses low-cost Ansatzes können Landwirt*innen unter Nutzung des in vielen Bundesländern kostenlosen SAPOS-Korrektursignal RTK genau Punkte auf ihren Ackerflächen einmessen und selbstständig weiterverarbeiten und für diverse Anwendungsfälle nutzen (Grenzsteine, Drainagen, Spritzfenster etc.).

Kraftstoffkosten: Kontrolle & Einsparung dank Exatrek

Aktualisiert am: 15.05.2024 08:28

In diesem Praxisbeispiel erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von Telemetrie-Systemen ihre Dieselverbräuche aufzeichnen und auswerten können. Aus den gesammelten Daten kann dann eine mögliche Bewirtschaftungsanpassung abgleitet werden. Beispielsweise kann nach der Arbeit mit zwei unterschiedlichen Traktoren vor dem selben Gerät die Frage beantwortet werden, welcher Traktor im Bezug auf den Verbrauch am effizientesten arbeitet.

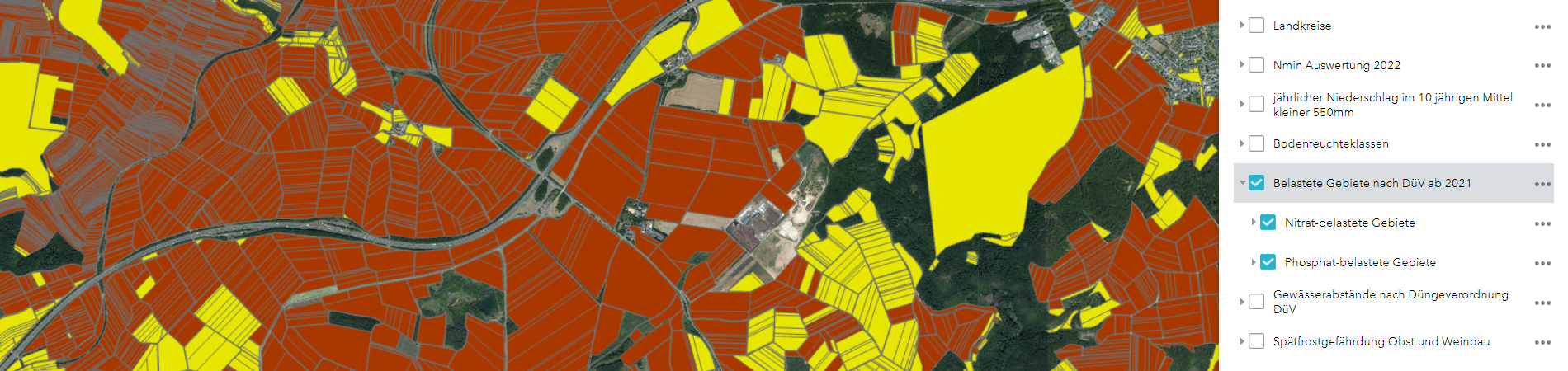

DüV 2021 vs. GeoBox-Viewer: belastete Gebiete überblicken & managen

Aktualisiert am: 14.05.2024 09:41

Erstellung eines Überblicks, ob die eigenen Flächen in einem nitrat- oder phosphatbelasteten Gebiet nach DüV ab 2021 liegen.

Drainagen nach Jahren mit Drohnendaten und GIS wiederfinden

Aktualisiert am: 26.02.2024 16:20

Drainagen nach Jahren wiederzufinden ist oft nicht leicht. Teilweise wurde früher nicht aufgezeichnet, wo Drainagen liegen oder die Karten sind alt und nur grob gezeichnet. Daher ist es sinnvoll, neue Drainagen zu kartieren. Teilweise können anhand der Bodenfärbung im Frühjahr Drainagen sichtbar werden. Per Drohne lassen sich Flächen kartieren, die entstandenen Bilder können dann zu einem großen Bild der Fläche, auch Orthomosaik genannt, verrechnet werden. Auf diesem Bild können dann Linien eingezeichnet werden, die den Drainageverlauf widerspiegeln. Auch das Bild selber kann genutzt werden. In beiden Lösungen sind Koordinaten enthalten die die Linien oder das Bild immer an der selben Stelle verorten. Mit Hilfe von GIS Apps und Software wird die Suche nach Jahren deutlich vereinfacht.

Checkliste für die Ertragserfassung im Grünland und Feldfutterbau

Aktualisiert am: 20.02.2024 10:06

Mit der sensorgestützten Ertragserfassung können die Erträge einfach und schnell erfasst werden. Für eine saubere Ertragserfassung ist die richtige Vorbereitung wichtig. Die Checkliste soll dem Landwirt und Lohnunternehmer einen Überblick geben, auf was vor, während und nach der Ernte besonders geachtet werden muss und wie dies umgesetzt werden kann. Außerdem soll es auch dem Landwirt als Entscheidungshilfe dienen, ob diese Art von Ertragserfassung auf seinem Betrieb umsetzbar ist.

Flächenkartierung via Drohne: mehr Informationsausbeute & Präzision

Aktualisiert am: 10.02.2023 07:52

In diesem Praxisbeispiel erfahren Sie, wie Sie mittels einer Drohne ihre Flächen kartieren können. Die Aufnahmen können zu einem Orthomosaik verrechnet werden, welches die gesamte Fläche in einem Bild georeferenziert darstellt. Diese Bilder können, je nach Aufnahmezeitpunkt, verschiedene Fragen beantworten. Wie ist der Bestand entwickelt? Gibt es Wildschäden in meiner Fläche? Wo liegen Drainagen? Gibt es Sturmschäden? Durch die GPS Koordinaten und die Verrechnung zu einem einzigen Bild lassen sich diese Schäden beziffern.

lückenlose Ernte & kontinuierliche Lieferung dank GemüseAnbauPlaner

Aktualisiert am: 24.01.2023 15:07

Dieses Praxisbeispiel zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mithilfe der Gemüse-Anbauplaner Software für Ihre Kulturen Ernteanschlüsse planen können. Damit stellen Sie sicher, dass die Lieblingsgemüsesorten Ihrer Kund*innen immer in der Lieferbox landen und Sie rund ums Jahr ohne größeren Mehraufwand stets einen diversen und bunten Gemüsekorb liefern können. Bei spontanen Ernteausfällen oder Lieferengpässen lässt sich die Planung natürlich immer noch anpassen.

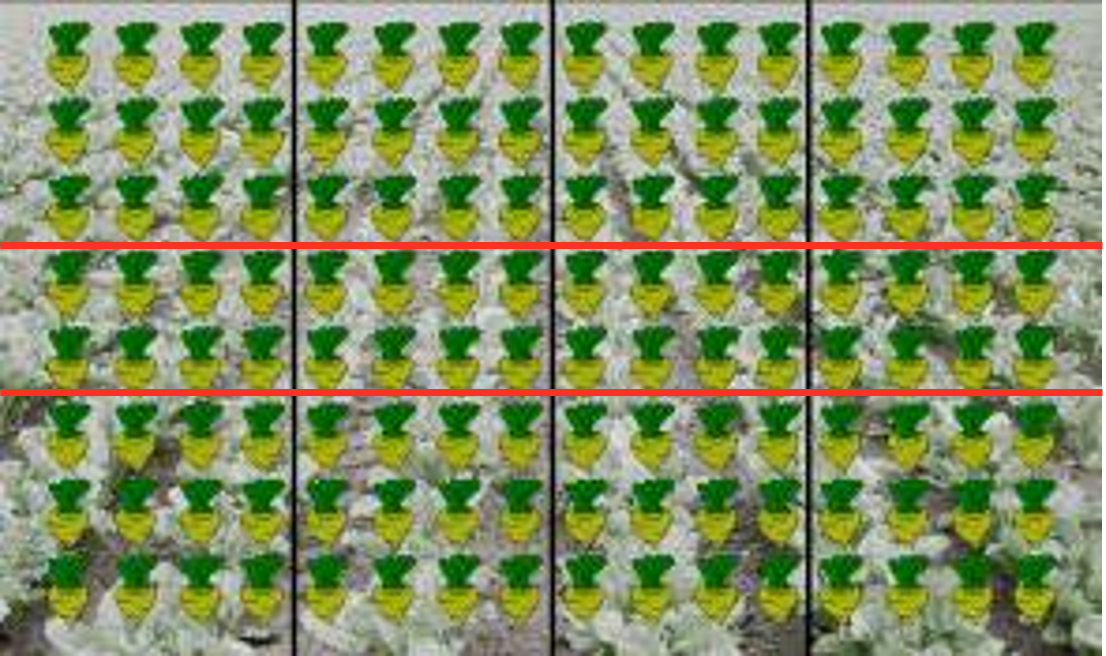

Einzelkornsaat optimiert: effiziente Ressourcennutzung mit Geoseed

Aktualisiert am: 05.01.2023 10:52

Geoseed ermöglicht es dem Landwirt bei der Einzelkornsaat eine perfekte Verteilung der Körner zu erzielen. Durch diese verbesserte Standflächenverteilung der Pflanzen wird der Boden gleichmäßiger durchwurzelt. Hierdurch steigt die Ausnutzung der verfügbaren Nährstoffe sowie des pflanzenverfügbaren Wassers. Durch den gleichmäßigen Abstand ist der Konkurrenzdruck unter den Pflanzen ausgeblichener. Der Lichteinfall in den Bestand wird früher im Jahr verringert, eine daraus resultierende bessere Beschattung des Bodens sorgt für eine erhöhte Unkrautunterdrückung.

Unkrautbekämpfung in der Reihe mit passiven Werkzeugen dank Geoseed

Aktualisiert am: 12.12.2022 09:48

Die Unkräuter in der Reihe mit mechanischem Pflanzenschutz zu reduzieren, ist nur mit Sensorsteuerung und aktiv angetriebenen Werkzeugen möglich, was einen hohen Zeitbedarf und Kapitaleinsatz erfordert. Geoseed ermöglicht durch seine Muster das Hacken quer/schräg zur Reihe. Durch die veränderte Fahrtrichtung wird in der Reihe zu zwischen den Reihen. So kann mit handelsüblicher Technik Unkraut auf der gesamten Fläche bekämpft werden. Durch eine verbesserte Standflächenverteilung der Pflanzen wird der Boden gleichmäßiger durchwurzelt - die Ausnutzung von Licht, Wasser und Nährstoffen durch die Pflanze steigt.

Bestimmung des optimalen Saattermins per Imetos Wetterstation

Aktualisiert am: 28.11.2022 12:45

Der Aussaatzeitpunkt von Mais hängt hauptsächlich von der Bodentemperatur ab. Erst bei einer Bodentemperatur von durchgängig mehr als 8°C und ausreichender Bodenfeuchtigkeit keimt das Maiskorn. Doch wann ist diese Temperatur erreicht? Da die Außentemperatur von der Bodentemperatur abweicht und nachts die Temperaturen niedriger sind, als am Tag, ist die Bestimmung des optimalen Zeitpunktes schwierig. Abhilfe schafft hier eine Wetterstation mit Bodensonde.

Automatische Pflanzenschutz-Dokumentation dank Moosle-App

Aktualisiert am: 14.09.2022 14:59

Dieses Praxisbeispiel soll verdeutlichen, wie Sie mithilfe der Moosle App Ihren Pflanzenschutz dokumentieren können. Das Ziel ist es, außerhalb des Traktors keine Zeit für Dokumentation opfern zu müssen, sondern von der App während der Arbeit clever unterstützt zu werden, während diese alle zur Dokumentation nötigen Daten im Hintergrund erfasst. Selbstverständlich so, dass Sie diese, wenn nötig, im Anschluss noch korrigieren können.

Reale Nährstoffgehalte von Gülle mit Harvest Lab 3000 dokumentieren

Aktualisiert am: 02.08.2022 08:04

Die Nährstoffe in Wirtschaftsdüngern dokumentieren. Die Wirtschaftsdünger sind aufgrund ihrer Heterogenität schwer zu beproben. Es muss eine Homogenisierung vor ihrer Ausbringung erfolgen und eine Untersuchung der Nährstoffgehalte stattfinden, um effizient im Pflanzenbau mit Wirtschaftsdüngern zu arbeiten. Die Ergebnisse der Laboranalyse sind meistens erst mit Verzug verfügbar und somit ist eine genaue Abschätzung der ausgebrachten Nährstoffe in der Praxis schwierig. Die Orientierung an Richtwerten, die von den Landwirtschaftskammern jährlich ausgegeben werden, sind wirklich nur als Anhaltspunkte anzusehen.

Applikationsmengen automatisch mit Telemetrie & ISOBUS dokumentieren

Aktualisiert am: 27.05.2022 09:49

In diesem Praxisbeispiel erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von Telemetrie-Systemen und ISOBUS-fähigen Anbaugeräten Ihre Aufwandmengen aufzeichnen und auswerten können. Die gesammelten Daten können zu Dokumentationszwecken für die Ackerschlagkartei genutzt werden. Beispielsweise können Sie die ausgebrachten Spritzbrühemengen schlaggenau benennen. Auch Düngemittelmengen lassen sich beim Streuen erfassen. Die Daten dienen später der Dokumentation.

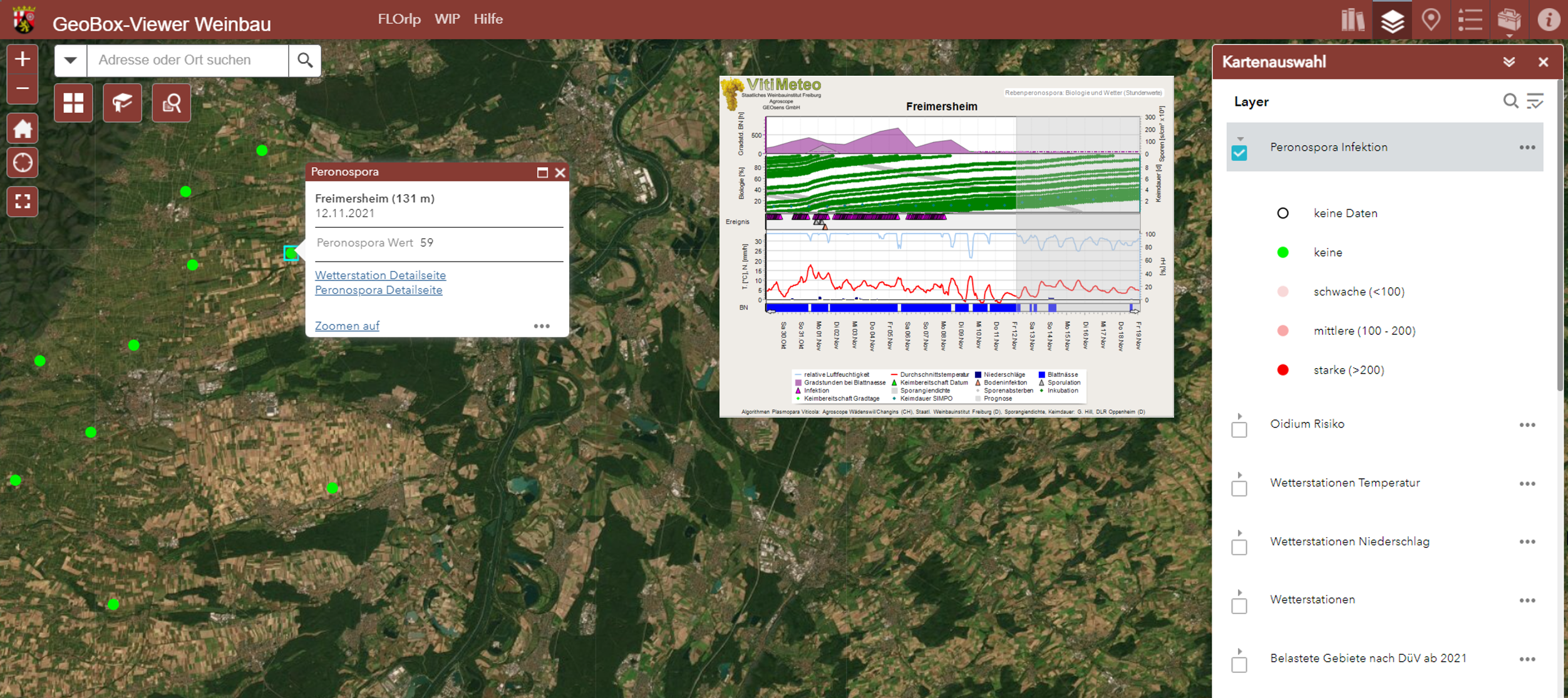

Pflanzenschutz rechtzeitig mit der VitiMeteo-Prognose im GeoBox-Viewer

Aktualisiert am: 17.11.2021 09:44

Einschätzen des Risikos einer Peronospora Infektion zur Optimierung der Pflanzenschutzmittelapplikation und zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln anhand von VitiMeteo-Prognosemodellen.

Tierische Erzeugung

Schweinewiegen per 3D-Kamera mit dem OptiSCAN

Aktualisiert am: 04.11.2024 14:07

Der OptiSCAN ermöglicht eine Verwiegung von Schweinen ohne Einzeltierwaage sowie ohne Treibeprozess und das mit nur einer Arbeitskraft. Dabei werden die Tiere in der Bucht mittels einer 3D-Kamera, die an einem Handscanner befestigt ist, optisch vermessen. Das ermittelte Gewicht gibt dabei das Durchschnittsgewicht des Schweins unabhängig vom Magen- Darm- und Blaseninhalt an.

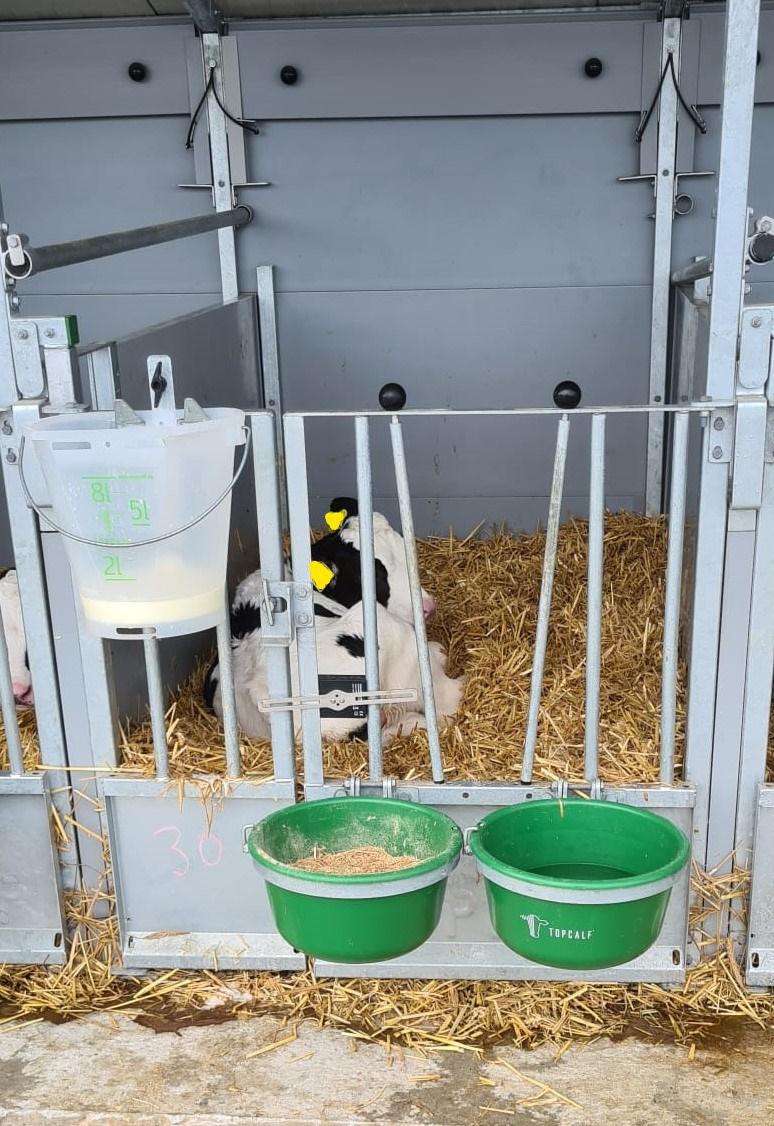

Kälbergesundheit zügig & reproduzierbar dokumentieren mit CalfAppVital

Aktualisiert am: 22.05.2024 11:18

Die Gesundheitsbeurteilung beim Kalb obliegt dem Tierhalter. Nach TierSchutzNutztVO hat er das Tier mindestens 2x täglich in Augenschein zu nehmen. Die Ergebnisse sollten einerseits dokumentiert werden, um gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wichtiger aber ist, um den Gesundheitszustand des betreffenden Tieres darstellen, nachvollziehen und unter den diensthabenden Kollegen kommunizieren zu können.

Brunstüberwachung schnell und einfach mit dem CowManager System

Aktualisiert am: 25.04.2024 08:28

Durch die Nutzung des CowManager Systems soll die brunstüberwachung auf Milchviehbetrieben erleichtert werden.

Herdengesundheit mit Medria FarmLife überwachen

Aktualisiert am: 07.02.2024 12:33

Veränderungen im Wohlbefinden einer Kuh sind meist schleichende Prozesse, die beispielsweise auf einer Futterumstellung, Klauenerkrankung oder auch Stoffwechselstörung beruhen. Um weitgehende Folgen in der Tiergesundheit und Leistung zu verhindern, müssen diese Veränderungen frühzeitig erkannt werden. Das Medria FarmLife-System unterstützt den Landwirt über einen Halsbandsensor bei der Tierbeobachtung. Durch Verhaltenstracking werden auffällige Kühe erkannt und ein Alarm geschaltet

Gesundheitsmonitoring mittels KI am Kälberiglu

Aktualisiert am: 22.09.2023 11:02

Das Calf Monitoring System ermöglicht mit Infrarotsensoren am Kälberiglu eine durchgehende Kälberbeobachtung bei Tag und Nacht. Die erfasste Bewegungsaktivität und Stehzeit der Kälber wird genutzt, um das Erkrankungsrisiko zu ermitteln und den Landwirt auf Kälber mit besonderem Erkrankungsrisiko hinzuweisen.

Vitaler Start ins Leben: MooCall ruft zu zeitiger Geburtshilfe

Aktualisiert am: 16.03.2023 07:56

Die Erstversorgung des Kalbs unmittelbar nach der Geburt ist entscheidend, um vor allem die rechtzeitige Aufnahme von ausreichend hochwertigem Kolostrum (Biestmilch) sicherzustellen. Geschieht dies zu spät, sind die Kälber nicht hinlänglich mit Immunglobulinen (Antikörper) geschützt und die Wahrscheinlichkeit einer Infektionskrankheit steigt. Doch wann kalbt die Kuh? Der errechnete Geburtstermin ist nur ein Anhaltspunkt, da Schwankungen um sechs Tage vor und zurück nicht unüblich sind. Arbeitstechnisch ist es unmöglich, innerhalb dieses Zeitraums durchgehend die hochträchtige Kuh zu betreuen. Mit Hilfe des Schwanzsensors Moocall lassen sich Kalbungen vorhersagen, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.

Grünland: Ertragsprognose und - optimierung mit Rising Plate Meter

Aktualisiert am: 28.11.2022 09:16

Das Rising Plate Meter bietet eine gute Möglichkeit, um den Grünlandertrag wachstumsbegleitend und teilflächenspezifisch zu erfassen. Mit spezifischen Prognosegleichungen, die die Bestandszusammensetzung, den Messzeitpunkt und die Region berücksichtigen, ist eine gute Genauigkeit erreichbar.

Atemwegserkrankungen: Früherkennung & InfektionsStop dank SoundTalks

Aktualisiert am: 09.08.2022 08:51

Bei der Erkennung von atemwegserkrankten Tieren zählt jede Sekunde, um eine Verschleppung im Tierbestand und damit eine großflächiges Infektionsgeschehen zu verhindern. Das Problem hierbei: Schweine husten häufig während der Ruhephase oder auch nachts, wenn kein Tierbetreuer im Stall ist. Durch SoundTalks® wird der Tierbestand rund um die Uhr über Monitore mit Mikrofonen sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren überwacht, sodass Sie als Tierhalter eine Warnung oder einen Alarm bekommen, wenn potentielle Atemwegsprobleme auftreten. Laut Herstellerangaben können Sie Husten bis zu fünf Tage früher erkennen und schneller handeln.

Digitales Agrarbüro

AGRARMONITOR x 365 Farmnet - Datentransfer einfach und schnell

Aktualisiert am: 10.05.2023 12:27

Ziel dieses Praxisbeispieles ist es die Arbeit von Lohnunternehmen und Landwirten zu vereinfachen. Dazu wird beschrieben, wie eine Schnittstelle zwischen AGRARMONITOR und 365 Farmnet eingerichtet wird.

UpToDate sein: mit AgraCheck passgenaue, moderne AgTech-Tools finden

Aktualisiert am: 20.02.2023 10:54

Es gibt unzählige innovative Agrartechnologien. Mit AgraCheck behältst Du den Überblick und findest die passende Technologie für Deinen Betrieb. In diesem Praxisbeispiel erfährst Du, wie AgraCheck funktioniert.

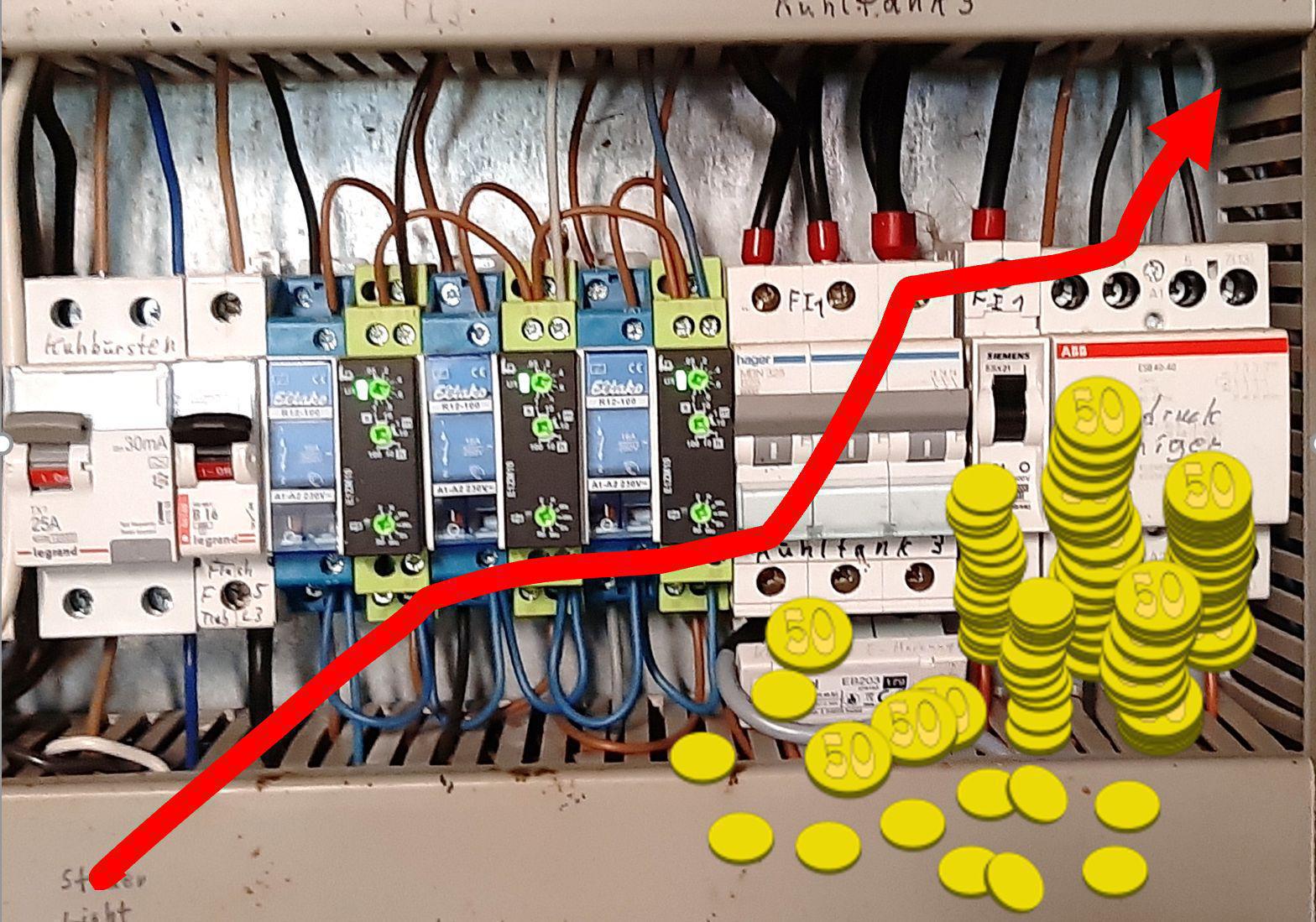

Energie

Vorkühler zum Stromsparen

Aktualisiert am: 05.06.2024 11:12

Nach den Futterkosten sind die Energie- neben den Tierarztkosten die höchsten Direktkosten in der Milchproduktion. Dabei fällt insbesondere die Milchkühlung mit anteilig etwa 15 % an den Gesamtenergiekosten stark ins Gewicht. Durch den Einbau eines Vorkühlers soll der Energieverbrauch der Melktechnik reduziert werden